Une fois dans l'espace, l'homme subit ce que l'on peut appeler sur Terre le mal du transport, celui-ci est donc logiquement appelé mal de l'espace. Environ 40 % de ceux qui ont voyagé dans l’espace ont souffert d’étourdissements ou de nausées. Ces deux phénomènes disparaissent généralement au bout de 4 ou 5 jours, le temps pour l’organisme de l’astronaute de se réajuster.

Pendant cette période, les astronautes ne peuvent rien accomplir. Le corps dans l'espace est privé des repères habituels qu'il a sur terre par les yeux, les muscles, les tendons et par un ensemble de capteurs sensibles au mouvement du liquide situé dans les canaux de l’oreille interne. Le corps est donc totalement désorienté car il croit encore être sur Terre. Ceci se traduit par de nombreux symptômes comme des maux de têtes, nausées avec vomissements, incapacité à distinguer le haut du bas. Les astronautes à leur arrivée sont très maladroits mais ils deviennent de plus en plus à l'aise au fil des jours. Ils ont besoin de temps pour s'adapter à ces maux de l'espace. Au bout de quelque jour d'adaptation le corps ne se fit plus qu'à ses yeux apportant au cerveau un minimum d'information. Lors de leur retour sur Terre, de nombreux effets se manifestent comme des vertiges ou des nausées.

Mais ce n'est pas le seul mal dont peuvent-ils souffrir, en effet ceux-ci peuvent avoir des problèmes plus ou moins grave.

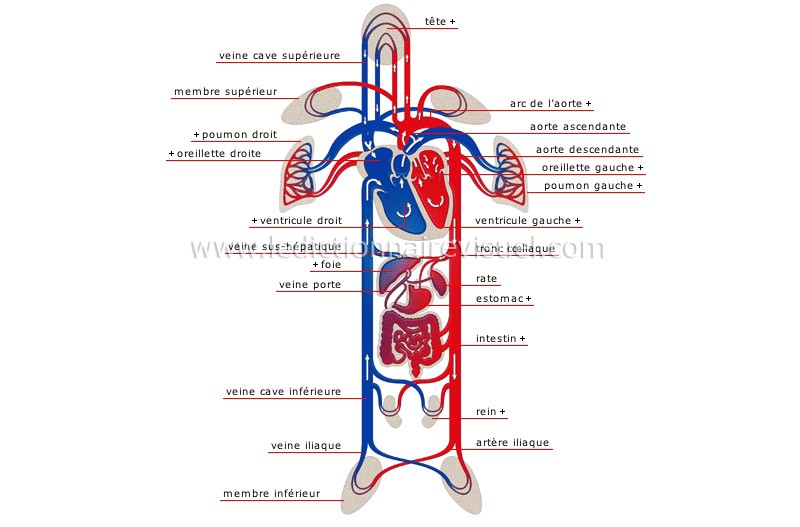

Il faut savoir que sur Terre notre cœur est programmé pour répartir le sang de manière égale dans tout le corps. Celui-ci doit fournir un travail plus important pour alimenter les organes supérieurs, car le sang est naturellement attiré vers le bas à cause de la gravité. Les membres inférieurs ne rencontrent pas ce problème car le sang leur arrive plus facilement aidé par l’attraction terrestre.

Dans l’espace, le sang, ainsi que tous les fluides corporels, ne redescendent plus aussi simplement que sur Terre à cause de l'absence d'une quelconque attraction. Le cœur reste toujours programmé comme sur Terre, il ne s'adapte pas à ce manque de gravité.

A cause de l'état de pesanteur, les fluides sont poussés principalement vers le haut du corps par le cœur et la pression des veines et des artères. La personne ressent alors le syndrome de la tête pleine. Les veines du cou et du visage sont plus grosses qu’à l’habitude et les yeux rougissent et se gonflent. Cet effet s’accompagne souvent d’une congestion du nez et des sinus et parfois même de maux de tête. Les jambes d’un astronaute deviennent alors plus minces, car le sang, qui avait l’habitude de descendre facilement vers les organes inférieurs, ne peut y arriver maintenant que par le système de pompage du cœur.

Des études canadiennes ont aussi démontré que le processus de vieillissement est accéléré pendant de longs séjours dans l’espace car les vaisseaux sanguins des astronautes qui reviennent de l'espace sont plus rigides, c’est un changement semblable aux effets du vieillissement normal sur Terre.

Dans l’espace, on observe une dégradation continuelle du système musculo-squelettique. Les muscles, et surtout ceux des jambes qui sont très peu sollicités, perdent de leur tonus, se relâchent et rapetissent. En effet, 60% des muscles sont des muscles anti-gravifiques qui s’opposent continuellement à la gravité terrestre. Donc dans l'espace ces muscles ne sont pas sollicités. Les astronautes sont alors sujets à une atrophie musculaire. Des études ont révélé que la masse musculaire des astronautes qui participent à un vol spatial d'une durée de cinq à onze jours diminue dans une proportion pouvant atteindre 20 %.

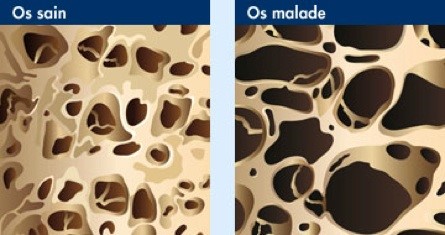

Il n'y a pas que les muscles qui s'affaiblissent, les os risquent également de subir des modifications. Ils s’affaiblissent en se déminéralisant (perte de calcium, de potassium et de sodium). Les cellules osseuses n'étant plus stimulées par le poids corporel commencent à absorber les tissus osseux en libérant des minéraux dans la circulation sanguine. Les os qui supportent habituellement le corps ont des parois plus minces et leur densité est réduite. La perte osseuse est donc plus importante au niveau des jambes et des hanches qu'au niveau des bras.

On remarque une augmentation du taux de calcium dans l'urine, c'est l'os qui "disparaît", une partie du calcium qui sert à reconstitué les os passe dans le sang et est justement évacué par les urines. Cette dégradation osseuse peut atteindre jusqu’à 10% des os des membres inférieurs. On peut perdre 1% de masse osseuse par mois. Les astronautes tentent d’atténuer l’ampleur de ces changements en prenant des médicaments et surtout en faisant de l’exercice le plus souvent possible. Une fois de retour sur Terre, l'astronaute reprend sa masse osseuse. Pour un voyage de six mois dans l'espace il lui faut en six autres pour retrouver la masse osseuse perdue.

On a également remarqué que le corps humain grandit dans l'espace. Ceci car la colonne vertébrale n'est plus compressée à cause de la gravité exercé par le Terre, les vertèbres se séparent alors légèrement les unes des autres et le corps de l’astronaute s’allonge. Les astronautes ressentent parfois des maux de dos qui peuvent être causés par le relâchement des muscles et des ligaments du dos. Une fois de retour sur Terre, l'astronaute retrouve sa taille normal, la gravité agissant alors de nouveau sur la colonne vertébrale.

Sur Terre, lors d'une inspiration, le volume qui arrive dans la partie supérieure du poumon est deux fois plus élevé que celui qui arrive dans la partie inférieure. Avant même de commencer les premières expériences, on savait déjà que le poumon et la cage thoracique étaient sensibles à la pesanteur. En position verticale, le poids du poumon contribue à des différences de ventilation entre sa partie supérieure et sa partie inférieure. Aussi, la capacité résiduelle fonctionnelle (capacité d'un individu à renouveler l'air qui demeure dans ses poumons lors d'une inspiration et d'une expiration normale) dépend de l'orientation du poumon par rapport au champ gravitationnel. La mécanique thoracique permet d'expliquer quelques modifications importantes de la respiration en apesanteur, comme une augmentation d'environ 40% de la respiration abdominale par rapport à la terre.

On a remarqué, contrairement aux prédictions, une diminution du volume du tissu pulmonaire après une semaine dans l'espace.

L'assemblage ou l'entretien de la station spatial nécessite des activités extra-véhiculaires. La pression à l'intérieur de la navette et de l'ISS équivaut à la pression atmosphérique au niveau de la mer mais, pendant une sortie extra-véhiculaire, les astronaute portent une combinaison américaine EMU où règne une pression de 311,213 hPa (même pression qu'au sommet du mont Everest) ou bien une combinaison russe ORLAN où règne une pression de 405,3 hPa. Un passage rapide de la pression normale de la cabine à une pression atmosphérique inférieure provoque, sans contre-mesures appropriées, ce que l'on appelle le mal de décompression. Les malaises surviennent lorsque l'azote, normalement présent dans le sang et les tissus de l'organisme, forme des bulles à la suite d'une diminution rapide de la pression. La présence de minuscules bulles d'azote dans le sang et les tissus peut provoquer divers malaises allant d'une sensation d'engourdissement ou de picotement à la douleur articulaire et même la mort. Pour palier à cela, les astronautes revêtent leur combinaison EMU et respirent de l'oxygène pur pendant une heure avant l'activité extra véhiculaire, le fait de prendre de l'oxygène pur avant une exposition soudaine à une faible pression atmosphérique permet d'éliminer l'azote des tissus et, par conséquent, réduit le risque de maladie des caissons. La pression de la cabine est ensuite réduite pendant 12 heures.

La Terre grâce à son champ magnétique protège ses habitants des particules et rayonnements ionisants d’origines solaire et galactique. En allant dans l'espace les astronautes ne sont donc plus aussi bien protégés que sur Terre. En effet, ils sont irradiés de 100 à 400 fois plus que sur Terre. Mais comparé à certaines professions à risque sur Terre, les doses de radiations que reçoivent les astronautes sont admissibles. Pour avoir un ordre d'idée, un astronaute ayant effectué 3 vols de moins d’un mois dans sa carrière, a reçue dans l'espace une dose d'environs 10 rem, comparé avec la dose de 200 rem acceptable au sol pour une carrière de 40 ans dans une profession à risque. Il y a donc bien un danger dont les effets ne se font remarquer généralement quelques années plus tard.

Dans l'espace il y a des matériaux inertes ou vivants qui sont sensibles à l'ionisation de surface suite au bombardement par des protons de forte énergie émis par le Soleil et des ions lourds émis par les supernovæ.

Lors des supervovae, des ions lourds sont émis. Ils favorisent l'apparition de radicaux libres qui sont capables de briser localement la chaîne d'ADN. Tandis que les ions lourds et les rayons X peuvent provoquer des mutations génétique, mais à ce jour, les experts ne savent pas si il y a des risques de cancer.

Ne sachant pas, lorsqu'une éjection de matière coronale (souvent provoqué par une éruption solaire), les sorties extra-véhiculaire sont interdites pour éviter tout risque d'exposition aux radiations.

La navette spatiale est la meilleure protection contre les radiations. Mais cela n'empêche pas que la navette soit bombardée par des protons ou des électrons qui peuvent endommager des appareils, pouvant aller jusqu'à la panne totale ou la perte d'instruments. Bien que la navette soit un très bon bouclier contre les radiations, elle ne peut contrer les radiations cosmiques issues de la Voie lactée ou des supernovae extragalactiques.

Que faire en effet lorsque des ions de fer traversent le système solaire à près de 300 000 km/s ? Ils sont capables de traverser le blindage de la navette, alors ils peuvent facilement traverser les tissus, déchirer les cellules, affecter les molécules d'ADN ce qui provoque des mutations génétiques, induisant le développement de cancer, quand elle ne la détruit pas complètement.

Mais le cancer n'est pas la seule maladie que peuvent entraîner les radiations, il y a également des chances de développer une cataracte radio-induite. En effet, en temps normal, ce sont des photons qui traversent l'oeil de la cornée jusqu'à la rétine pour permettre à l'oeil de voir. Mais lorsque que ce sont des photons plus énergétiques, comme des Ultraviolets, infrarouges, mais aussi des rayons X, Gamma, ou particulaires, (rayons ionisants) qui empruntent cette voie, alors cela peut entraîner des lésions direct ou indirect sur le cristallin. Ce passage de photons plus énergétiques sont perçu comme des « flashes » aux astronautes.

La cataracte est une maladie qui affecte le cristallin en le rendant opaque de manière partielle ou totale. Là où la cataracte radio-induite diffère de la cataracte sénile ou héréditaire est dans son mécanisme. En effet ces rayons ionisants attaquent les cellules de WEDL, qui vont mourir à cause radiations. Cela entraîne un dépôt de déchets cellulaires, qui ne peuvent être évacués puisque le cristallin est avasculaire. Cela explique l'apparition de tâches opaques dans cette zone.

Durant un voyage dans un milieu très confiné tel qu'une station spatiale, il peut y avoir des problèmes liés à la résistance psychologique des astronautes. En effet, il peut par exemple y avoir des différents entre des gens qui ne se fréquenteraient pas forcément dans la vie de tous les jours. Il y a aussi les problèmes de respect de la hiérarchie, certains astronautes pourraient mal supporter le fait de recevoir des ordres provenant d'une personne qui est sur terre, qui peut voir sa famille tous les jours et vie dans des conditions beaucoup plus agréables. Il y a eu par exemple de gros problèmes de ce genre chez les russes pendant les longs séjours dans l'espace. Le choix de la composition de l'équipe dans la navette et de l'équipe sur terre est donc un aspect très important à ne pas négliger dans une mission spatiale. Les chercheurs s’interrogent sur la mixité de l’équipage et sur la hiérarchie au sein de l’équipage. Ils doivent également prévoir quel peut être le comportement des astronautes quand ils sont dans une situation périlleuse et qu'ils ne peuvent attendre aucun secours de la terre mais aussi les effets de l’enfermement. La santé mentale des astronautes est quelque chose qui doit être pris très au sérieux.

Les nombreux changements de conditions entrainent des modifications du comportement. L'isolement est un des principaux facteurs de souffrances mentales chez les astronautes. Ils sont coupés du monde, loin de leurs familles et de leurs proches pendant de longues semaines. Même s’ils communiquent avec eux, l’absence physique se fait sentir.

Les différents troubles sont tout d'abord physiques : le sommeil des astronautes est perturbé, des maux de tête plus ou moins importants apparaissent et ils ressentent de la fatigue. Ces petits problèmes de santé ont un impact importants sur le mental des astronautes et leurs capacités à effectuer les missions diverses seront réduites.

Leur humeur est alors différente et de petits conflits peuvent éclater entre les membres de l'équipage. C'est là que la solidité du groupe doit être indispensable et irréprochable. En effet, même si des psychologues présents sur Terre peuvent intervenir à tout moment ils sont livrés à eux-mêmes en raison de la longueur du voyage. Le principal objectif est d'empêcher les astronautes de laisser un de leurs collègues tomber dans une certaine dépression et qu'il se renferme sur lui-même. Ceci pourrait entraîner des conflits bien plus graves et l'apparition possible d'une certaine violence entre les astronautes. La performance de ce membre dépressif et de tout l'équipage serait gravement atteinte.

Ces difficultés entre les différents astronautes proviennent en partie de l'hétérogénéité du groupe : les cosmonautes avaient sur Terre des modes de vies différents les uns des autres.

De plus, l'abstinence sexuelle reste un problème qui peut entraîner une certaine frustration chez l'équipage.

Chacun a un seuil à partir duquel il se retrouve toujours sur les nerfs, angoissé, en colère. Les astronautes sont également choisis en fonction de leur capacité à gérer ces situations de stress.

Les premières expériences sur « dormir dans l’espace » ont été menées au cours de la mission Gemini 7 (décembre 1965) en prévision des missions lunaires. Le sommeil est indispensable à une bonne santé physique et mentale et un fonctionnement optimal du cerveau. Notamment pour permettre de hauts niveaux de réflexion, de concentration et une excellente maîtrise de soi.

La plupart des humains sont en activité le jour et dorment la nuit. Nos cycles du sommeil suivent un modèle quotidien régulier connu sous le nom de rythme circadien. Dans le cas d’un vol spatial, l’efficacité d’un équipage, ses réactions à des situations exceptionnelles, la compatibilité interpersonnelle et la performance des tâches effectuées sont primordiales. Dans l’espace, le sommeil des astronautes peut être perturbé par l’alternance jour/nuit (à 28 000 km/h, un vaisseau spatial fait le tour de la Terre en 90 minutes seulement). Ils assistent donc à 16 levers (et 16 couchers) de Soleil par journée « terrestre ».

Mais ils ne peuvent pas se permettre de dormir à chaque fois qu'ils assistent à un coucher de soleil. Leur journée est calquée sur celle des techniciens qui sont au sol et qui suivent la mission. Le réveil a généralement lieu vers 8 heures, les repas sont pris au même moment que sur Terre, les astronautes se couchent rarement avant 23 heures. Ils ont à leur disposition des masques pour les yeux et des bouchons pour les oreilles afin de s’isoler de la lumière et du bruit régnant à l’intérieur du vaisseau spatial.

Plusieurs facteurs influent sur des perturbations psychologiques et comportementales, comme le confinement, la mobilité réduite, l’ennui, la monotonie, le stress, l’impesanteur. Toutes ces perturbations se caractérisent par de l'anxiété et des troubles de l’humeur qui sont susceptibles de perturber le sommeil des astronautes.

Les radiations qu'il y a dans l’espace présentent des facteurs de risques psychologiques souvent méconnus mais très importants pour la vie en vol. Les radiations influent notamment au niveau psychologique. Elles peuvent provoquer des troubles du sommeil ou encore toucher nerveusement l’individu. Cela a parfois pour conséquence de rendre l’individu irritable, ce qui peut nuire à l’entente globale du groupe et perturber la coopération nécessaire pour effectuer des tâches mécaniques ou autres.

Ces expositions aux ondes ne peuvent pas être palliés, les spationautes doivent donc être suffisamment solides psychologiquement pour supporter les conséquences.

L'objectif du programme Mars 500 est de collecter suffisamment de données, de connaissance et d'expérience pour préparer un jour une mission vers Mars. Ce programme expérimental fait intervenir de nombreuses équipes scientifiques russes et européennes rattachées principalement aux domaines médical et psychologique. L'étude cherche notamment à déterminer les effets physiologiques et psychologiques sur les membres d'un équipage confiné dans un environnement restreint pendant une longue période. Les effets du stress, la régulation hormonale, les réponses immunitaires, la qualité du sommeil ou bien l'humeur sont par exemple des caractéristiques évaluées. À l'exception de l'impesanteur et des radiations, les conditions intégrées lors de cette mission sont proches de celles d'un voyage vers Mars.

Cette expérience portait principalement sur cette question du confinement. L’expérience a bien été positive. Les six participants sont ressortis heureux de leur confinement et malgré quelques tensions inévitables, il n'y a pas eu de conflit qui ai dégradé la cohésion du groupe. Mars 500 apporte d’ores et déjà beaucoup de réponses sur l’aspect humain d’un voyage spatial de longue durée. L'une des nombreuses questions qui viennent à l’esprit est de savoir si l’absence de femmes a été préjudiciable. Romain Charles, un des membres du groupe nous donnes une réponse à cette question: "S’il ne fait guère de doute que les femmes peuvent exacerber les conflits ou les apaiser, le fait que notre mission soit un succès démontre que six hommes ensemble, cela fonctionne très bien."

Même si globalement l’expérience s’est très bien passée, les participants ont dû gérer quelques périodes de lassitude et gérer les petits conflits entre les membres du groupe. Rien de grave nous précisent-ils, mais ils précisent également qu'il serait faux de dire qu’en 520 jours aucune tension n’est survenue entre un ou plusieurs des membres. Une réponse confirmée par les responsables de la mission qui les surveillaient 24 heures sur 24 et qui n’ont jamais surpris le moindre signe durable d’une mauvaise relation entre un ou plusieurs des membres de l’équipage. «Nous sommes restés unis malgré de petites tensions qui s’expliquent par nos cultures et éducations différentes. On a toujours réussi à trouver des compromis» disent-ils.

L’expérience de 105 jours s’est déroulée du 31 mars au 14 juillet 2009 dans des modules spécialement aménagés situés à l'Institut russe des problèmes biomédicaux (IBMP) à Moscou. La mission a été un succès, tant au niveau des aspects techniques que du point de vue du suivi psychologique et du comportement des membres de l'équipage.

Cette expérience prouve donc que l'aspect psychologique est un défi important pour un astronaute mais loin d'être insurmontable au vu de cette expérience qui s'est révélé être un succès.

Plus les technologies avancent, plus les études menées sont pertinentes, plus les hommes sont entraînés de manière performante à aller dans l’espace. Les situations auparavant courantes de «mal de l’espace» ou de conflits entre les différents membres d’un équipage sont actuellement bien gérés, que ce soit au sol ou en vol. L’homme parvient ainsi à repousser ses limites physiques sans qu’il y ait pour autant d’importantes conséquences lors de son retour sur Terre.

Les études sur l’adaptation de l’homme à l‘espace sont alimentées régulièrement, et les hommes semblent vouloir repousser leurs limites pour aller toujours plus loin. Ainsi les voyages sur Mars sont aujourd’hui envisagés, et l’adaptation de l’homme à l’espace sur de longs vols semblent rester une préoccupation majeure. L’avenir de la conquête de l’espace dépend donc plus que jamais de l’adaptation de l’homme dans l’espace.